第14回健康講座 コレステロールは下げた方がいいのはなぜか

コレステロ−ルはからだには不可欠なものであると同時に、多すぎれば動脈硬化の原因となってしまいます。高コレステロール血症の多くは食事療法で改善しますが、食事に気をつけていても下がらない場合もあります。それはどうしてなのでしょう。そして、コレステロールを下げると本当に動脈硬化になりにくくなるのでしょうか、また、薬をずっと続けていても安全なのでしょうか。今回はコレステロールと高脂血症の治療について解説します。

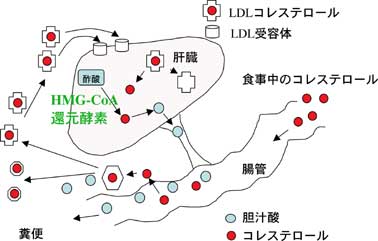

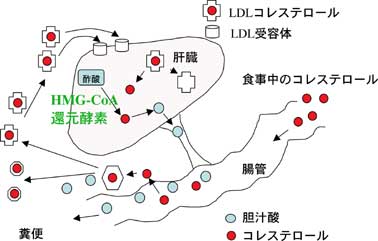

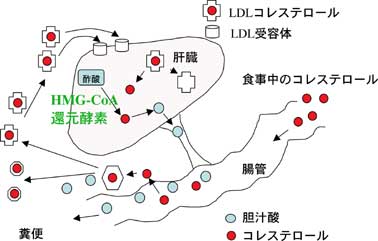

コレステロールの流れ

- コレステロールは食べ物からからだに入るものと肝臓で作られるものとがある

- 食べ物中のコレステロールは腸で吸収されて、血液の中を循環する

- 血液中を循環する間に、一部は善玉のHDLに、一部は悪玉のLDLに変わる

- 血液中のLDLは肝臓のLDL受容体を通じて肝臓に取り込まれる

- 肝臓に取り込まれたLDLは分解され、コレステロールとして肝臓に蓄えられる

- 肝臓ではHMG-CoA還元酵素の働きによって酢酸からコレステロールが作られる

- 肝臓内のコレステロールは分解され胆汁酸となる

- 胆汁酸は胆汁の成分として腸に排泄される

- 腸に排泄された胆汁酸のほとんどは再吸収され、再び肝臓に戻る

このような流れの中で、血液中のコレステロール、特にLDLが多くなると動脈硬化を起こしてくるのです。血液中のコレステロールが動脈硬化を起こすのは、次のような機序と考えられています。

- 血液中のLDLが酸化され、酸化LDLに変わる

- 酸化は、高血糖、運動不足、抗酸化ビタミンの不足などによって起こります

- 酸化LDLを血管の内壁にくっついているマクロファージが食べる

- 酸化LDLをたくさん食べたマクロファージはだんだん肥っていく

- 血管の内壁が厚くなるので血管は狭くなり、血液の流れが悪くなる

このように考えられています。ですから、逆に、血液中のコレステロールを下げることによって肥ったマクロファージをやせさせて、狭くなった血管を再び広くすることもできるのです。動脈硬化というと硬くなってしまって元に戻らないように思いますが、決してそうではないのです。

コレステロールと動脈硬化

コレステロールと動脈硬化

動脈硬化が原因で起こる主な疾患は以下のものです。

- 虚血性心疾患

- 脳梗塞

- 閉塞性動脈硬化症など

虚血性心疾患とは

虚血性心疾患とは

- いわゆる狭心症、心筋梗塞のことです

- 心臓自体を養っている冠状動脈という血管に動脈硬化が起こり、心臓の働きが低下してしまいます

- 怖い点は、突然起こり、時には心停止が起きて突然死につながることもあるという点です

脳梗塞とは

脳梗塞とは

- 脳の血管が詰まってしまい、脳の働きが障害されるものです

- 脳の働きは細かく分かれていて、詰まってしまった血管の場所により、麻痺が起きたり、しびれが起きたり、視力障害が起きるなど様々な症状が起こり、後遺症を残します

- 太い血管が詰まればそれだけ障害も大きいことになります

閉塞性動脈硬化症とは

閉塞性動脈硬化症とは

- 足の血管が詰まってしまうために少し歩くと足が痛くなるといった症状が起こります

- 完全に詰まると、壊疽といって、足が腐った状態になり、切断を余儀なくされる事態もあり得ます

動脈硬化性疾患の重要性

動脈硬化性疾患の重要性

- 生命予後という点から:日本人の死亡原因の1位はがんですが、2位、3位は脳卒中、心臓病です。心臓病の約半数、脳卒中の4割はコレステロールと関連しています。したがって死亡原因の約15%がコレステロールと関連することになります。

- 高齢者の要介護の原因:寝たきりの原因の第1位(30〜50%)は脳卒中といわれています。前述したように脳卒中の4割はコレステロールと関連があります。

このように、コレステロールは、命にかかわることにもなりますし、クオリティーオブライフにも大きく影響することになります。

コレステロールが高いままだとどうなるのでしょうか?

コレステロールが高いままだとどうなるのでしょうか?

では、実際にコレステロールが高いままだとどうなるのか、これまで明らかとなっていることを紹介しましょう。

€海外のデータ

1970年代に35〜57歳の心筋梗塞を起こしたことのない男性35万人を6年間追跡調査(MR-FIT研究、JAMA 1986, 256, 2835-2838)。

コレステロールが200を越えると、高ければ高いほど虚血性心疾患、総死亡が増える。

しかし、コレステロール180以下でも総死亡率が高くなっていくという問題点も指摘された。(この点は後述します。)

日本のデータ1

- 久山町研究:1961年から40歳以上の1621人を追跡調査。1974年、1988年にさらに新たに調査。この3集団を追跡調査すると動脈硬化による脳梗塞が増えていることがわかる。

- 一方、食生活の変化について調べてみると摂取栄養素のうち脂肪の割合が増えている。

- 食生活の変化(脂肪分が多くなった)ことにより脳梗塞も増えている。

¡日本のデータ2

- 沖縄コホート研究:約4万人の沖縄県民の追跡調査。

- コレステロールが高いほど心筋梗塞罹患率が高いことがわかった。

これらのデータを総合すると、血清コレステロールは220を越えると、高ければ高いほど動脈硬化が起こりやすくなることがわかってきました。

リスク計算の例(欧米人の場合)

リスク計算の例(欧米人の場合)

欧米の多くのデータから、コレステロールやその他の危険因子を分析すると虚血性心疾患の起こりやすさが計算できます。たとえば、60歳の非喫煙者、糖尿病はなく、心臓肥大もない、血圧は150/80。という人の場合、

- 血清コレステロールが270(高値)、HDLコレステロールは40(低値)だとすると

- 10年間で動脈硬化を起こす確率は21%と計算されます

- もし、同じ人が血清コレステロール210(正常)、HDLコレステロール50(正常)だとすると

このように、コレステロールが少し違うだけで、動脈硬化のリスクも変わってくるのです。(ただし、数値はあくまでも欧米人の場合ですので参考までに)

では、どうしてコレステロールは高くなるのでしょう?食事の問題でしょうか?体質もあるのでしょうか?

では、どうしてコレステロールは高くなるのでしょう?食事の問題でしょうか?体質もあるのでしょうか?

- 食物中のコレステロールと血液中のコレステロールは相関します

- 食事中のコレステロールが増えれば直線的に血液中のコレステロールが高くなることは証明されています

- LDL受容体の働きが悪いと、肝臓でのLDLの取り込みが悪くなり、血液中のLDLが増えてしまいます。LDL受容体の働きは、後天的な要素(食事)と生まれつき持っている要素(体質)によって影響します。

- 食物中のコレステロールや動物性脂肪が多いとLDL受容体の働きが悪くなります。肝臓でのLDLの取り込みが低下し、血液中のLDLが増えてしまいます。

- 体質的にLDL受容体の働きが悪い場合もあります=家族性高コレステロール血症といいます。日本人では500人に1人いるといわれています。

食事は気をつけているのにどうしてもコレステロールが下がらない方もおられます。そのような場合は体質的なものが考えられ、治療には薬が必要となります。

ここでちょっと心配なデータがあります。日本人の食事の栄養素についてです。栄養素を糖分、タンパク質、脂肪に分けて考えると、若い世代で食事中の脂肪摂取割合が増えているのです。ということは、将来日本人の疾病構造の変化(欧米化)が起こる可能性が危惧されています。つまり、欧米並みに虚血性心疾患が多くなってくるのではないかということです。バランスのよい食事は若いうちから心がけましょう。

ここでちょっと心配なデータがあります。日本人の食事の栄養素についてです。栄養素を糖分、タンパク質、脂肪に分けて考えると、若い世代で食事中の脂肪摂取割合が増えているのです。ということは、将来日本人の疾病構造の変化(欧米化)が起こる可能性が危惧されています。つまり、欧米並みに虚血性心疾患が多くなってくるのではないかということです。バランスのよい食事は若いうちから心がけましょう。

では、次に、コレステロールを下げたらどうなるのでしょうか?本当にいいのでしょうか?薬も飲み続けて大丈夫なのでしょうか?

では、次に、コレステロールを下げたらどうなるのでしょうか?本当にいいのでしょうか?薬も飲み続けて大丈夫なのでしょうか?

まず、生活習慣の改善でコレステロールを下げた場合についてです。

- オスロ研究

- コレステロール260〜360の高コレステロールの男性に、食事療法と禁煙を指導した場合と指導をしなかった場合について、虚血性心疾患の頻度を調査。

- 指導しなかった人たちと比べ、指導された人たちでは、5年後の虚血性心疾患は47%、8年後は44%と明らかな減少を認めた。

- この研究では禁煙も行っているためコレステロールだけの効果ではないかもしれない。

- ロサンゼルス退役軍人研究:食事療法の効果

- 外来患者さんに食事療法を行った。

- 食事療法を行わなかった人たちに比べ、食事療法を行った人たちでは、コレステロールが13%低下し、虚血性心疾患の頻度は35%減った。

このように、食事療法などでコレステロールを下げることは、動脈硬化の予防につながることが示唆されています。

このように、食事療法などでコレステロールを下げることは、動脈硬化の予防につながることが示唆されています。

では、薬を使った場合はどうでしょう。厳密にこのような研究をするためには、患者さんを2グループに分け、一方の人たちには治療薬を投与し、他方の人たちには何の作用もない薬(偽薬)を投与して比較することが必要です。このような研究により、薬によってコレステロールは本当に下がるのか、薬によって動脈硬化などの合併症は減るのか、薬を飲み続けていて大丈夫なのか、といったことがわかります。残念ながら日本ではこのような研究はあまり行われません。欧米でのデータが中心となります。

- WOS研究(New England Journal of Medicine 1995, 333: 1301-1307)

- 高コレステロールの男性6595人を、2グループに分け、コレステロール低下剤(スタチン)の効果を検討。

- 約5年間の調査で、コレステロール低下剤を投与したグループでは、コレステロールは20%低下し、虚血性心疾患発生は31%低く、総死亡も22%低かった。

- 4S研究(Lancet 1994, 344; 1383-1389)

- すでに虚血性心疾患を有する高コレステロールの患者さん4444人を2グループに分け、コレステロール低下剤(スタチン)の効果を検討。

- コレステロールは25%低下し、虚血性心疾患の発生は34%、総死亡は30%低下した。

このようにスタチン系といわれるコレステロール低下剤を投与することにより、コレステロールは下がり、動脈硬化を予防することも、すでに発症した人でも再発を予防する効果があるということがわかります。そしてこれらのデータからは、スタチン系の薬を使った人たちに特に有害な副作用が多かったということはなかったようです。

このようにスタチン系といわれるコレステロール低下剤を投与することにより、コレステロールは下がり、動脈硬化を予防することも、すでに発症した人でも再発を予防する効果があるということがわかります。そしてこれらのデータからは、スタチン系の薬を使った人たちに特に有害な副作用が多かったということはなかったようです。

日本でも、薬を使った場合のデータがあります。

- J-LIT(Current Therapeutic Research, 2000, 61, 219-243)

- コレステロール低下剤(スタチン)を投与した5万人の患者さんを6年間追跡調査

- コレステロールが240以上だと虚血性心疾患罹患率が高くなった

- 総死亡については、コレステロール240以上で増え、動脈硬化によるものと考えられました。

- しかし、コレステロールが160以下の人たちには動脈硬化は少なくても総死亡については多い傾向があった。この点は薬の安全性などの点からコレステロールを下げる治療の問題点として指摘されています。

- KLIS研究(Journal of Atherosclerosis and Thrombosis、2000;7:110-121)

- コレステロール低下剤(スタチン)を投与した5640人の患者さんを5年間追跡調査

- 従来の治療法と比較して、脳梗塞、虚血性心疾患ともに低下した。

- きちんと薬を飲んだ人(処方された薬を4分の3以上服用した人)の方がコレステロールも低下し、虚血性心疾患、脳梗塞はより低下した。

日本の研究でも、やはり薬によってコレステロールを下げると動脈硬化性疾患は減るということがわかります。

ここで一つ問題なのはコレステロールが低くてもよくなく、薬によって下がりすぎた場合はよくないのではないか、という点です。この点については、コレステロールが低い(160以下)人たちでは、がん、事故死、自殺の頻度が高いという事実があります。もともとがんがあって、衰弱傾向としてコレステロールが下がったのか、コレステロールを下げたためにがんになったのかは不明ですが、今のところ薬による発ガン性は指摘されておらず、前者が理由として考えられます。しかし、経過中にコレステロール160以下になった場合には、がんなどがないか要注意です。また、上に示したようなデータは60歳代までが中心です。70歳以上の高齢者の場合はどうなのか、まだはっきりしたデータはありません。高齢者ではそれほど下げなくてもよいのではないかという意見もあり、私も今後出てくる新しい知見を参考に慎重に治療を続けて参りたいと考えています。

ここで一つ問題なのはコレステロールが低くてもよくなく、薬によって下がりすぎた場合はよくないのではないか、という点です。この点については、コレステロールが低い(160以下)人たちでは、がん、事故死、自殺の頻度が高いという事実があります。もともとがんがあって、衰弱傾向としてコレステロールが下がったのか、コレステロールを下げたためにがんになったのかは不明ですが、今のところ薬による発ガン性は指摘されておらず、前者が理由として考えられます。しかし、経過中にコレステロール160以下になった場合には、がんなどがないか要注意です。また、上に示したようなデータは60歳代までが中心です。70歳以上の高齢者の場合はどうなのか、まだはっきりしたデータはありません。高齢者ではそれほど下げなくてもよいのではないかという意見もあり、私も今後出てくる新しい知見を参考に慎重に治療を続けて参りたいと考えています。

では、治療の柱となる、食事療法、運動療法について簡単に解説しましょう。

食事療法について

食事療法について

- 適正なカロリー:まずは肥満の解消が大切です

- コレステロール摂取の制限:一日250〜300mg以下に

- 飽和脂肪酸(動物性脂肪)の制限:飽和脂肪酸は肝臓のLDL受容体の働きを低下させてしまいます

- 食物繊維を多くとりましょう

食物線維はなぜコレステロールを下げるのでしょうか、

食物線維はなぜコレステロールを下げるのでしょうか、

- 水溶性線維は胆汁酸の再吸収を抑制し、血清コレステロール低下作用があります

- 食物線維は糖の吸収遅延、耐糖能の改善作用もあり動脈硬化の予防に有効です

- 1日20g以上を目標にとりましょう

運動療法については以下のような効果があります

運動療法については以下のような効果があります

- 運動によるインスリン抵抗性の改善、脂肪組織・筋肉組織のリポ蛋白リパーゼ活性亢進が指摘されています

- VLDLの分解が亢進し、HDL(善玉コレステロール)の産生が増加します

- 有酸素運動がよく、一日1万歩を目安に歩きましょう

薬について

薬について

食事、運動で下がらない場合は薬を使うことになりますが、コレステロール低下剤でもっともよく使われているスタチンはなぜコレステロールを下げるのでしょう。

- 肝臓でのコレステロール合成を抑制します

- 肝臓でのコレステロールの減少に伴うLDL受容体を活性化します

- プラーク安定化作用もあることがわかってきました

薬はコレステロールを20%程度下げるといわれています。つまり250の人では200に下げると期待できます。しかし、薬を飲むのをやめてしまうと元に戻ってしまいます。動脈硬化の予防のためには、コレステロールが低い状態を続けておくことに意味があるので、薬は続けましょう。

コレステロールを下げる意味、治療のポイントについて概説しました。治療は長く続けなくては意味がありません。食事や運動は生活の一部となるように、少しずつ生活習慣を変え、しっかり続けていくようにしましょう。

<参考文献>

- 高脂血症、菅原正弘著 講談社健康ライブラリー

- 高脂血症Q&A 山田信博著 ライフサイエンス

- 日本内科学会雑誌2001年10月号、特集脂質代謝異常

- 最新医学2001年6月号、特集高脂血症の病態と最新の治療法

![]() コレステロールと動脈硬化

コレステロールと動脈硬化![]() 虚血性心疾患とは

虚血性心疾患とは![]() 脳梗塞とは

脳梗塞とは![]() 閉塞性動脈硬化症とは

閉塞性動脈硬化症とは![]() 動脈硬化性疾患の重要性

動脈硬化性疾患の重要性![]() コレステロールが高いままだとどうなるのでしょうか?

コレステロールが高いままだとどうなるのでしょうか?![]() リスク計算の例(欧米人の場合)

リスク計算の例(欧米人の場合)![]() では、どうしてコレステロールは高くなるのでしょう?食事の問題でしょうか?体質もあるのでしょうか?

では、どうしてコレステロールは高くなるのでしょう?食事の問題でしょうか?体質もあるのでしょうか?![]() ここでちょっと心配なデータがあります。日本人の食事の栄養素についてです。栄養素を糖分、タンパク質、脂肪に分けて考えると、若い世代で食事中の脂肪摂取割合が増えているのです。ということは、将来日本人の疾病構造の変化(欧米化)が起こる可能性が危惧されています。つまり、欧米並みに虚血性心疾患が多くなってくるのではないかということです。バランスのよい食事は若いうちから心がけましょう。

ここでちょっと心配なデータがあります。日本人の食事の栄養素についてです。栄養素を糖分、タンパク質、脂肪に分けて考えると、若い世代で食事中の脂肪摂取割合が増えているのです。ということは、将来日本人の疾病構造の変化(欧米化)が起こる可能性が危惧されています。つまり、欧米並みに虚血性心疾患が多くなってくるのではないかということです。バランスのよい食事は若いうちから心がけましょう。![]() では、次に、コレステロールを下げたらどうなるのでしょうか?本当にいいのでしょうか?薬も飲み続けて大丈夫なのでしょうか?

では、次に、コレステロールを下げたらどうなるのでしょうか?本当にいいのでしょうか?薬も飲み続けて大丈夫なのでしょうか?![]() このように、食事療法などでコレステロールを下げることは、動脈硬化の予防につながることが示唆されています。

このように、食事療法などでコレステロールを下げることは、動脈硬化の予防につながることが示唆されています。![]() このようにスタチン系といわれるコレステロール低下剤を投与することにより、コレステロールは下がり、動脈硬化を予防することも、すでに発症した人でも再発を予防する効果があるということがわかります。そしてこれらのデータからは、スタチン系の薬を使った人たちに特に有害な副作用が多かったということはなかったようです。

このようにスタチン系といわれるコレステロール低下剤を投与することにより、コレステロールは下がり、動脈硬化を予防することも、すでに発症した人でも再発を予防する効果があるということがわかります。そしてこれらのデータからは、スタチン系の薬を使った人たちに特に有害な副作用が多かったということはなかったようです。![]() ここで一つ問題なのはコレステロールが低くてもよくなく、薬によって下がりすぎた場合はよくないのではないか、という点です。この点については、コレステロールが低い(160以下)人たちでは、がん、事故死、自殺の頻度が高いという事実があります。もともとがんがあって、衰弱傾向としてコレステロールが下がったのか、コレステロールを下げたためにがんになったのかは不明ですが、今のところ薬による発ガン性は指摘されておらず、前者が理由として考えられます。しかし、経過中にコレステロール160以下になった場合には、がんなどがないか要注意です。また、上に示したようなデータは60歳代までが中心です。70歳以上の高齢者の場合はどうなのか、まだはっきりしたデータはありません。高齢者ではそれほど下げなくてもよいのではないかという意見もあり、私も今後出てくる新しい知見を参考に慎重に治療を続けて参りたいと考えています。

ここで一つ問題なのはコレステロールが低くてもよくなく、薬によって下がりすぎた場合はよくないのではないか、という点です。この点については、コレステロールが低い(160以下)人たちでは、がん、事故死、自殺の頻度が高いという事実があります。もともとがんがあって、衰弱傾向としてコレステロールが下がったのか、コレステロールを下げたためにがんになったのかは不明ですが、今のところ薬による発ガン性は指摘されておらず、前者が理由として考えられます。しかし、経過中にコレステロール160以下になった場合には、がんなどがないか要注意です。また、上に示したようなデータは60歳代までが中心です。70歳以上の高齢者の場合はどうなのか、まだはっきりしたデータはありません。高齢者ではそれほど下げなくてもよいのではないかという意見もあり、私も今後出てくる新しい知見を参考に慎重に治療を続けて参りたいと考えています。![]() 食事療法について

食事療法について![]() 食物線維はなぜコレステロールを下げるのでしょうか、

食物線維はなぜコレステロールを下げるのでしょうか、![]() 運動療法については以下のような効果があります

運動療法については以下のような効果があります![]() 薬について

薬について![]()